- 按演出名稱

- 按演出時間

- 按演出場館

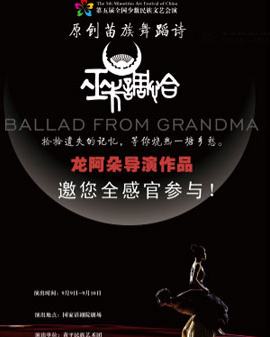

苗族是一個具有悠久歷史的古老民族,作為苗族大本營的貴州,特別是在黔東南,至今保留著豐富多彩的苗族傳統文化,但是世人并沒有感知了解到,是因為苗族還沒有一種能影響世人的文化載體和一部反映苗族文化的精典文藝作品。創作一部反映苗族優秀傳統文化的精典劇目,就成了黃平文化工作部門的一項愿望。2014年初,黃平籍龍阿朵導演回到家鄉貴州黃平縣苗族村寨里,看到村里的很多孩子在寒冬里仍然穿著單薄的衣服上學,心里很不是滋味,于是發起了"花兒朵朵"救助活動,為鄉里600多名孩子解決了過冬的衣服、被子、鞋子以及學習用具等,解決了孩子們的暫時困難。通過這次捐助活動,龍阿朵導演產生了種文化,開展文化幫扶的想法。于是與當地文化部門協商,達成了利用當地少數民族為演員,共同編創一部反映苗族傳統文化精典劇目協議。

《巫卡調恰》創作根植于當地苗族文化,又拓展到整個苗族社會。為使作品更加完善,編創人員在寒冷的冬天里,進行了長大半個月的采風,并在村里尋找恰當的演員,在半個多月里,創作團隊行走于崎嶇的山路,走村入戶體驗民風,奔波于偏僻角落的市場尋找失落的文化元素,針對每個學員的實際,精心安排訓練方法。《巫卡調恰》就這樣產生了。

劇目內容

全劇共六幕,總時長70分鐘。是由20位來自貴州黔東南黃平縣的農村演員(80%是苗族)傾情詮釋作品。作品通過巫卡(外婆)吟唱古歌這一主線,詮釋了苗族人創世觀,反映了古代苗族人的農耕文化、苗族遷徙史以及苗族社會生活的各種習俗等。

我是誰,我從哪里來,我到哪里去……

苗族的文明從自身的血脈追溯,是一種文化的聯結、命運的聯結,土地、服飾、語言、歌謠、傳說、儀式、習俗等,文明從衣胞之地出發,一路遷徙行走,《巫卡調恰》(苗語:外婆的歌謠)其實是溯著苗家人生命的血脈行走,讓觀眾在短短的演出里感同身受、無比向往。悠遠古歌涌動著千年的節奏,自豪的苗家人享受的那份和諧、寧靜。

舞蹈詩《巫卡調恰》用苗族古老的音樂元素和電子音樂元素的碰撞、現代舞技巧與苗族特有的肢體語匯有機結合,通過編創者和來自黔東南的少數民族藝術家們獨特的表達方式,圍繞苗族最具代表性的"火塘文化"給觀眾展開一幅幅生動濃烈的苗族文化畫卷,寫意地刻畫苗族獨特而博大的民族文化和民族精神。

序幕:《古歌》

"巫卡"(外婆)這個詞是有溫度的。外婆的愛尤如夕陽,燦爛之后溫暖而淡定。苗寨的孩子們就在外婆溫婉吟唱的神秘古歌中慢慢長大。

當歷史的腳步漸行漸遠,唯有歌聲能與時間同。

第一幕:《不息》

有人說苗族人的日子寫在火塘上。生生不息的火塘是"巫卡"一生的守候,溫暖自己心愛的男人和孩子們以及過往來客。這愛的屋檐下,寒冷被隔絕在外,既溫暖了人的身體,也捂熱了人的心窩。

苗家的火塘除了飲食和取暖,火塘還有鎮邪驅鬼、去病防病、熏制腌臘、熔煉器物、象征祭祀的作用。據記載:"當時苗民被迫遷徙深山老林,無房居住只好棲身巖穴,或者搭棚為屋,避風躲雨,所以借助火塘燒火御寒。"

第二幕:《呼喚》

自古以來,苗族每遷徙一地,都要先種楓樹,楓樹種活即可定居,否則再遷徙異地。楓樹是苗族村寨的圖騰樹、風水樹、護寨樹,有著神圣的意義。神話說:"沃土養樹腳,雨水養樹梢,潤育楓樹神"。楓樹心生下蝴蝶媽媽,蝴蝶媽媽與風神相愛生下十二個蛋,孵化出人類的始祖阿耶。

"巫卡"用歌聲與楓樹女神對話,5000年遷徙的腳步在點點燈光中止息,在這整飭傷口,對著身后的道路唱起憂傷、追憶的歌,祈禱天佑吉祥。

第三幕:《幸福》

苗家人的幸福寫在男人的鐮刀里。在那久遠的過去;苗族的祖先生活在水邊美麗的村莊。天下五谷良種他們樣樣俱全,凡間仁義道德之禮他們樣樣都有。他們是開田開土的聰明先人,他們是開河開壩的帶頭先驅。赤裸的黑胸膛,赤裸的黑腳板,在鮮血映紅的巖壁上,留下行進的艱辛。

苗家人的幸福寫在女人的嫁妝上。戴上銀色的吉祥,裙裾在山脊上飛揚。巫卡的叮嚀,送親的姐妹,美麗的新娘把愛留在身旁,把夢交給遠方。

第四幕:《興旺》

木鼓聲聲,激情在鼓聲中燃燒,歲月在鼓點里流淌。聲聲木鼓,續寫著古老的神話,放飛著狂歡的吉祥。

聽!鼓聲中記載了苗族步步遷途的歷史,也勾勒了一個民族日夜繁榮興旺的腳印。

尾聲:《外婆的歌謠》

當歷史的烽煙散盡,苗寨依然和平靜謐。

"巫卡"(外婆)的歌謠再次響起,濃濃的鄉愁在火塘的光亮中定格,慢慢燒熱一塘鄉愁。